Los

Padres Franciscanos deciden, entonces centrar la atención

en el aspecto educativo implementando el sistema de internados

dentro mismo de la Misión. Para llevar adelante el proyecto,

el Padre Pablo Rossi, Superior de la Misión desde el año

1929. encarara un reordenamiento de la actividad productiva, centrándola

en el obraje y el aserradero buscando el autofinanciamiento. Una

vez terminados los edificios para los internados vinieron las

hermanas Franciscanas (1934).

Con ellas la educación primaria se sistematizó

y tuvo la continuidad que le faltó durante las primeras

décadas. Durante la década del treinta fue tomando

la fisonomía urbana que se prolonga hasta la actualidad.

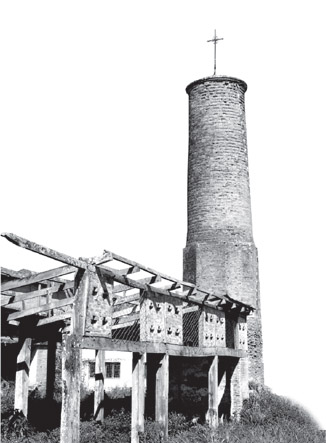

La actividad maderera y de la construcción sentaron las

bases de la prosperidad de ese pequeño pueblo.

En la década del cuarenta era ya un centro

de interconexiones con la Capital del Territorio, con el sur del

País y con otras localidades menores. La Ruta Nacional

No 11 construida en esa década, tenía en Laishí

una parada obligada. Contaba con Hotel, Fonda y Surtidor Oficial

de YPF. Todas las construcciones de material que hoy conforman

el Centro Histórico ya estaban en pié. Contaba con

una red de agua corriente que servía a todas las casas

que rodeaban la Plaza y el Convento.

"Gracias a la sabia dirección del

actual Superior, Laishí es hoy un pueblito elegante, laborioso

y progresista. Los internados para varones y niñas, la

Escuela Agrícola, los talleres son obras de este abnegado

Sacerdote que ha logrado incorporar a la sociedad y a la Patria,

varias generaciones de aborígenes". (Diario Norte,

Resistencia, 2/7/1943)

Simultáneamente se desarrollaba, en toda

la región este del Territorio, el auge del algodón

que cada día necesitaba mayor superficie. El Gobierno Nacional

ya había instalado desmotadoras en El Colorado (1940),

en Ibarreta (1946), en Pirané (1949) y en Laguna Blanca

(1949). Como las tierras de los Departamentos Laishí y

Formosa estaban en manos de unas pocas compañías,

los campesinos sin tierras solamente podían ubicarse en

los intersticios de las grandes propiedades u ocupar tierras de

la Misión, que de las cuarenta y dos mil hectáreas

muy pocas eran ocupadas efectivamente por indígenas.

El P. Pablo, al ver que este proceso era irreversible,

optó por solicitar autorización al Gobierno Nacional

para arrendar las tierras que no eran ocupadas por los aborígenes

y dedicar lo recaudado al sostenimiento de la Misión que

cada día se hacia más difícil. Fue así

como los colonos internándose en los montes, limpiando

un rozado y levantando el rancho, en el laborioso aislamiento

de las chacras, se arraigaron y fueron convirtiendo a Laishí

en un centro alrededor del cual se desarrollaron florecientes

colonias agrícolas.

La actividad agrícola, sobre todo algodonera,

fue pasando a manos de los colonos blancos que ya empezaban a

superar en número a los aborígenes. La ocupación

de tierras por parte de los blancos era percibida como un despojo

por los aborígenes. Aún hoy algunos ancianos reprochan

al Padre Pablo por haberlos llevado a los obrajes con la intención

de dejar libres las tierras para los blancos.

Por otra parte, la Misión como tal, que

había perdido el aislamiento de las primeras décadas

del siglo, seguía funcionando con el sistema económico

tradicional (única compradora de la producción y

única proveedora que utilizaba vales como moneda)

EL

OCASO DE LA MISIÓN

Superiores: Gregorio Pccchia( 1951/56), Francisco

Quiberoni (1956/59)

Al finalizar la década del cuarenta la

Misión se encuentra en una situación muy critica,

el Padre Pablo cansado y desmoralizado por la falta de apoyo del

Gobierno Nacional y de los propios franciscanos que ya deseaban

dejar la Misión. Fue muy difícil encontrarle un

reemplazante. En 1949 vino el Padre Fray Eduardo B. Pino, sacerdote

nativo de Laishí, quién al poco tiempo renuncia

y abandona los hábitos.

En 1951 se hizo cargo de la Misión el

Padre Gregorio Pecchia, aunque el Padre Pablo permaneció

con él un par de años más durante los que

fue delegando paulatinamente las funciones que había asumido

por más de veinticinco años. El Padre Gregorio,

joven sacerdote italiano, reactivó la producción

maderera, haciendo trabajar más que nunca al aserradero.

Había que proveer de maderas duras aserradas a Vialidad

Nacional que estaba construyendo rutas en el Territorio

|

|

Entonces una cosa era que gestione y gobierne

gente que no conoce la realidad ni conoce al pueblo que va a gobernar

y otra cosa es la gente que esta consustanciada con la realidad

geográfica, social, ecológica y cultural de la provincia,

entonces es más fácil que hagan obras que concreten

más rápido el progreso social, cultural, artístico

y económico de la provincia. El pedido de la provincialización

era justo, importante, parecían tan obvias las ventajas

que cualquiera medianamente instruido se daba cuenta.

El 12 de febrero de 1953 llega el Padre Simpliciano Gomiero

quién asume el cargo de Cura Párroco. Ya en 1943

Laishí se había erigido como Parroquia con jurisdicción

en toda la región sudeste de la Provincia, sin embargo,

será el Padre Simpliciano el primero en hacerlo efectivo.

El mismo relata, en "Memorias de La Misión" (Manuscrito

inédito), sus labores como misionero de las colonias:

"Llegué como Párroco y encontré

al P. Pablo Rossi anciano sacerdote que se preparaba para regresar

a Italia después de una estadía muy larga en Laishí.

Estaba a cargo de la Parroquia y al mismo tiempo era administrador

de la misma Misión. Tenía como ayudante al P. Gregorio

Pecchia que se hizo cargo de la administración y, a mi

llegada, la parroquia con sus numerosos parajes y comunidades

la atendí yo".

"Estaba encargado de visitar comunidades, pueblos y parajes

esparcidos en un radio de casi 100 Km., mi vehículo fue

el caballo durante tres años; y después, la moto

Guzzi, cuando el tiempo era seco y lo permitía. En caso

de mal tiempo y de lluvia debía volver al caballo. Mi labor

parroquial se realizaba los domingos y durante gran parte de la

semana en las visitas a las pequeñas y lejanas comunidades

de la basta parroquia que abarcaba desde Herradura hasta más

allá de Villafañe, y desde el cruce, donde había

un puesto de Gendarmería (más allá del Angelito)

hasta el Km. 100 (río Bermejo o Colorado no recuerdo bien

el nombre del río)".

La reactivación del aserradero y

los obrajes no se prolongó por mucho tiempo. Vialidad redujo

la demanda de maderas. Además, el P. Gregorio se verá

obligado a abandonar la Misión a raíz de un accidente,

siendo suplantado por el Padre Francisco Quiberoni. Acerca de

quien el Padre Gurrieri dice:

"El

Padre Francisco Quiberoni, quien puede ser considerado el último

misionero, se encontró con serias dificultades que marcaron

el final de la Misión: la dispersión de los aborígenes

a otros lugares tanto por su natural nomadismo como por la invasión

de los así llamados blancos que venían para hacer

sus propios negocios, esto hacia imposible cumplir con el afincamiento

de ciento cincuenta familias de agricultores aborígenes

en la Misión para entregarles en propiedad las tierras

como lo estipulaba el contrato con la Nación, problemas

económicos e industriales que hacían difícil

la colocación de la producción realizada con maquinarias

precarias. Ante estas dificultades los superiores decidieron dar

por terminadas las misiones (Laishí y Tacaaglé).

En el año 1950 se comienza, ante la Nación, el proceso

y recién en 1958 se termina ".

Si

bien la Misión no pudo cumplir totalmente con

los propósitos que le dieron origen, son palpables los

frutos de una obra eminentemente social y civilizadora. El misionero

franciscano fundó un pueblo, levantó escuelas, creó

fuentes laborales, inculcó hábitos de trabajo, inquietudes

de progreso y amor a la patria.

El adiestramiento laboral y educacional recibido

por los Tobas les ayudó a adaptarse a la vida ciudadana,

aunque la influencia franciscana sobre la sociedad Toba ha sido

limitada, sobre todo en lo religioso y educativo. El descuido

del aprendizaje de la lengua indígena, la desvalorización

de su idiosincrasia, cierta forma de asistencialismo paternalista,

imposibilitaron una influencia más profunda.

|